START

「自分のペースで、生きたいんです」

それが、花木綾香の転勤願いの理由だった。

都内で営業職として激務に追われる日々。数字に追われて笑顔をペーストする毎日に、

彼女は少しずつ疲弊していた。

ある日、旅行途中の新幹線で窓越しに見えた、小さな町。

綾香

「あの場所で、静かに豊かに過ごしたい・・・」

そう思った綾香は、翌日に転勤願いを出し、営業から事務へと職種転換をして、

昨日見た、咲夜町にやってきた。

新しい職場は穏やかだったが、町全体にはどこか寂しさが漂っていた。

誰もがスマホを見つめ、時間が止まっているように思えた。

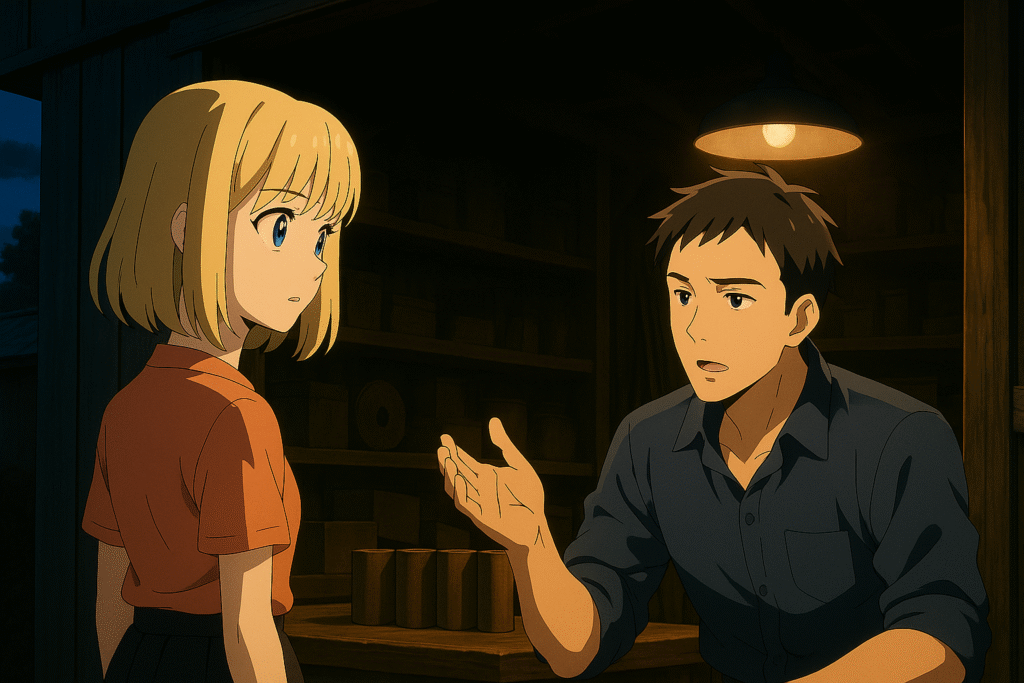

ある仕事終わりの帰り道、彼女は倉庫の前に灯る微かな光に足を止めた。

中では、ベテラン風の男性が黙々と筒に火薬を詰めていた。

綾香

「お疲れ様です・・・こんな時間まで花火作り、すごいですね!」

声をかけると、男はゆっくりと顔を上げた。

男

「花火師なんて、もう時代遅れさ」

その男は、この町最後の花火職人・山本良一だった。

かつては、昨夜町の夏を照らした花火も、今では観客が10人。

良一は、「今年が最後」と決め、静かに準備を進めていた。

綾香はその背中に、自分の”かつての姿”を思い出した。

がむしゃらに努力をしても、誰も見向きもしない虚しさ。

(この人の心に、最後の”花火”を届けたい。)

その夜、彼女はそう思った。

翌日から綾香は、かつての自分を呼び戻した。

持ち前の明るさと説得力を武器に、町のカフェ、商店街、学校、図書館。

あらゆる場所を回っていた。

綾香

「今年の花火、空を見上げてください!画面越しじゃなくて”瞳”で見てください!」

熱い想いを届ける綾香に対し、町民は冷ややかだった。

「どうせ動画で見れるし」

「外は暑いし、めんどいよ」

だが、綾香はあきらめなかった。

手作りのポスターを配り、小学生には、当日にラムネを無料配布するイベントも町に提案した。

その一生懸命な姿に、少しずつ町が動き始めた。

花火大会の3日前、倉庫の作業場で綾香は良一の手伝いをしていた。

良一

「綾香、ありがとう。本当に。

どうしてここまで一生懸命になってくれるんだ?」

良一の目は、戸惑いを含んだ優しさと、長年の孤独が混じっていた。

綾香は小さく息を吸ってから言った。

綾香

「実は私、東京で営業してた時、毎日”自分じゃない誰か”になって生きてたんです

笑顔も、声のトーンも、全部”成果”のため。

上司に褒められるため、クライアントに嫌われないため」

「でもある日、ふと思ったんです。”全然楽しくない”って。」

「それで働く場所を変えようって決めて・・・この町に来たんです。

そして、良一さんの姿を見た時、胸が熱くなりました。

一人で諦めずに、町民の笑顔のために精進する後ろ姿に。

だから、どうしても良一さんに最後の仕事を”笑顔”で迎えてほしいんです!それが理由です!」

良一

「ありがとう。絶対成功させたる!!」

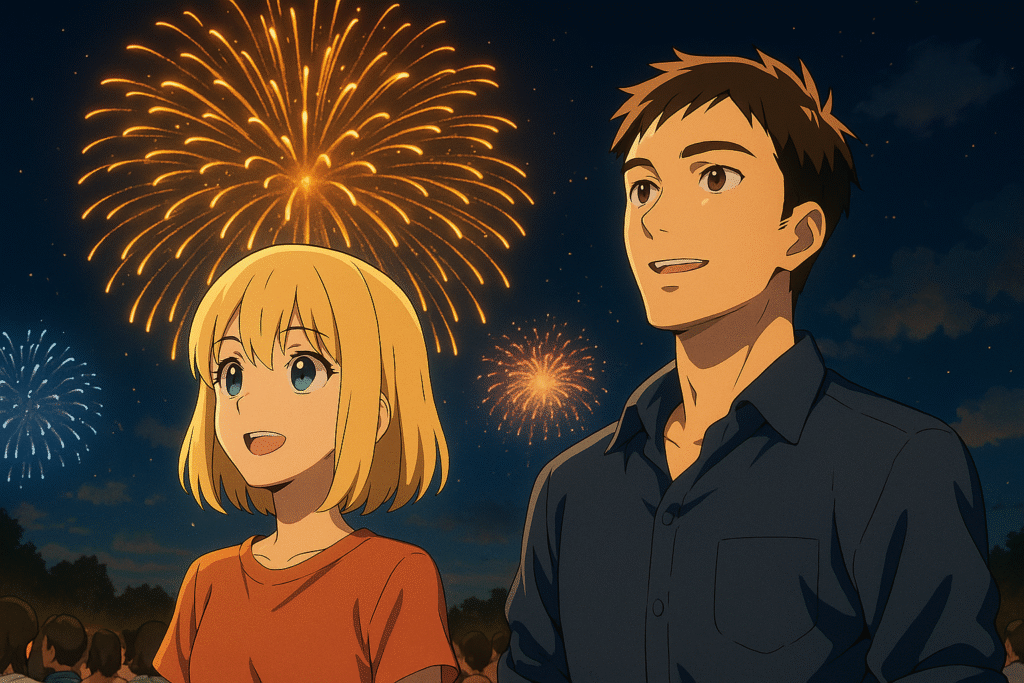

花火大会の当日、町の広場には信じられないほどの人が集まっていた。

良一は空を見上げながら、小さくつぶやいた。

良一

「まさか、こんな日が戻ってくるとはな・・・」

子供たちの声、大人たちの笑い、スマホをしまう若者達。

それぞれが、空を見上げる準備をしていた。

そして、20時。最初の一発が打ち上げられる。

「―ドン―!」

最初の一発が夜空を切り裂いた瞬間、良一の頭にある風景が蘇った。

――20年前の花火大会――

良一

「父ちゃん、花火まだ?」

良一の父

「もうすぐだ。ちゃんと空見てろよ」

空を見上げると、そこには花が咲いていた。

父の横顔、町民の笑顔。

あの日の歓声をもう一度聞きたくて、花火の世界に入った。

だが、長い間その夢は叶わなかった。

もう過去の話なんだと思ってた。あの日、綾香が来るまでは・・・

――現在――

良一

「夢は現実になった。綾香のおかげだ」

花火を見た誰もがスマホを置き、上を見ていた。

その瞳には、純粋な”光”が映っていた。

笑い声、歓声、涙、すべての想いが町を包み込んだ。

そして、最後の一発が、夜空にゆっくりと咲いた。

しばしの沈黙。そして、万雷の歓声。

夜に咲く町

「咲夜町」の名の通り、綾香と良一のこれからの想い出も咲いた。

END